相続が発生すると、遺産をどのように分けるかは大きな問題になります。 特に、相続財産に「不動産」などの分けにくい資産が含まれている場合、誰がそれを取得するのか、そして他の相続人にどう公平を保つのかという点で、しばしば揉めごとに発展します。

そんなときに活用できるのが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」です。 本記事では、代償分割の基本から、よくある事例、注意点までを司法書士の視点からわかりやすく解説します。

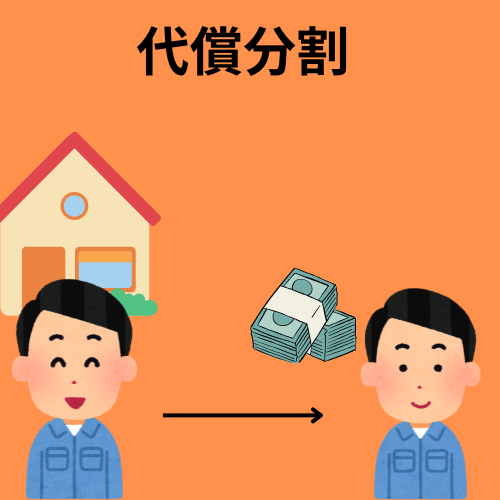

代償分割とは?【基本編】

国税庁のタックスアンサー(No.4173)では、代償分割を次のように説明しています。

遺産の分割に当たって、共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので、現物分割が困難な場合に行われる方法

「共同相続人」とは、遺言がない場合に法定相続人として複数人が遺産を相続するケースのこと。 「現物」とは、不動産や自社株など、お金で簡単に分けられない資産のことです。

つまり、不動産などの資産を相続人の一人が取得し、その代わりに他の相続人に現金などを支払う形が代償分割です。

どんなときに代償分割が選ばれる?

代償分割は、次のようなケースで活用されることが多くあります。

- 相続財産の多くが「不動産」など分割困難な現物である

- 相続人間で不動産を共有したくない(居住・管理が煩雑になる)

- 換価分割(売却して現金化)を望まない

- 特定の相続人が既にその不動産に居住している

【事例】長男が実家を相続するつもりでいたが…

実家に長年居住していた長男は、当然のように自宅を自分が相続すると思い込み、他に住宅を用意せず生活していました。 ところが、相続開始後に次男が「自分にも相続権がある」と主張し、家の取得について異議を唱えました。

このようなケースで、長男が不動産を相続し、代わりに次男に現金を支払う「代償分割」が提案されることがあります。

代償分割における代償金の決め方と注意点

代償分割では、代償金(だいしょうきん)と呼ばれる現金の支払いが必要です。 では、その金額はどのように決めるのでしょうか?

法定相続分を基準に考える

例えば、遺産総額が3,000万円(自宅2,000万円+預金1,000万円)とします。 相続人が長男・次男の2人であれば、法定相続分は各1,500万円。

長男が自宅2,000万円を相続し、次男に預金1,000万円を渡しても、まだ500万円の差があります。 この差額が、代償金として現金で支払うべき額になるのです。

代償分割の際に気を付けたい2つのポイント

① 分けられる資産が十分にあるか?

預金などの流動資産が少ない場合、代償金を支払うのが難しいこともあります。 その際には、相続人自身の預金から出す意思や能力があるかが重要です。

② 税務リスク(贈与税の課税)

代償金が法定相続分を大きく超えてしまうと、「贈与」とみなされて贈与税が課税されることがあります。 公平な分割であっても、税務上の注意が必要です。 こういった点は専門家に相談することで、トラブルを未然に防げます。

代償分割をするときの遺産分割協議書作成と登記手続き

代償分割をする場合でも、「遺産分割協議書」の作成が必要です。

協議書には、

- 誰がどの財産を相続するか

- 誰が誰にいくら代償金を支払うか を明確に記載します。

その後、不動産を取得する人が「所有権移転登記」を行う必要があります。 登記の際には、代償分割であっても登録免許税がかかります。

まとめ:代償分割は“争族”を防ぐ選択肢

代償分割は、家族が円満に相続するための重要な手段の一つです。

- 話し合いができるうちに準備をしておくこと

- 資産の評価と分割方法を明確にすること

- 登記や税務などの手続きは専門家に依頼すること

これらを意識することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

相続に関する相談は栗栖司法書士行政書士事務所へ

文京区湯島の栗栖司法書士行政書士事務所では、相続に関するご相談を随時承っております。 代償分割を検討している方や、相続登記が必要な方は、お気軽にご連絡ください。

113-0034

東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503

栗栖司法書士行政書士事務所

電話番号 03-3815-7828

なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします